开化古代书院拾遗

|

|

|

一、县学

为使读者了解开化古代的文化与教育,将我县先后创建的若干县学与书院作一简要介绍。

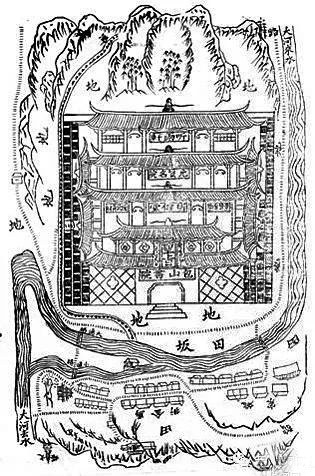

开邑县学 又称学宫,孔庙。主要由政府创办,宋初位于县治之西北。政和五年(1115)因校址范围狭小,县令李光遂移于通济门内上首,崇文巷之东北。淳熙乙未年(1175)县令朱庆迁县学于芹江之滨。后由于天灾人祸屡修屡圮,且历经多次迁移,直到清康熙六十年(1721),经众议复迁城内起凤门旧址。九月,贡生詹锡武继承父志,捐资独任建学,并按孔庙的规制创立。同年九月竣工,诏封孔子先世五代,改启圣祠为崇圣祠。大成殿设孔子神位,旁设四位配神,东为:复圣颜子、述圣思子、西配宗圣曾子、亚圣孟子。四配后设十二哲神;东西两庑各五楹设先贤、先儒神位。自此后,历经乾隆、嘉庆、道光、咸丰、同治、光绪五朝皆进行多次修葺。学宫院内当时所种植柏树,虽已逾数百年,饱经风霜,然,至今依然叶繁枝茂,摩空挺拔。

二、书院

杨梅垅书院 位于长虹乡长川村西山,建于北宋初年。据长川《邹氏宗谱》记载,宋端拱元年(988年),文状元程宿,少年时曾就读于此。

双竹园义学 位于开化县村头镇四村。宋天圣八年(1030)前后,由该村乡贤余仁合创办。据清雍正《开化县志》和余氏宗谱记载:铁面卸史、资政殿大学士赵抃未第时,曾受聘于此,并题有《余门双竹园》五言古风一首云:“余家有故园,园中可图录。天然一脉根,一根生两竹。一长复一短,比之如手足……”故朱熹在为村头《余氏宗谱》作序中写道:“仁合有祖致风,矜恤孤茕,尊贤礼士,子弟多出清献门。”(赵谥“清献”)

霞山书舍 位于霞山钟楼旁边,始建于宋至和年间(1054~1055),由该村文士郑天麟所创,专门用于珍藏诗书古藉和请名师培养族中子弟。据郑氏谱牒记载,淳熙年间,朱熹曾到此讲学。明正德六年进士,官南京礼科给事中徐文溥《题霞山书舍》诗云:“素访名山入紫霞,重来殊胜旧繁华。遍郊膏沃余千亩,比屋诗书富五车,十里幽荫彭泽柳,一川香气武陵花。群臣互拥翔鸾凤,广产英才佐帝家。”

七虎堂书院 建于宋元佑(约1086),是开化最早的书堂之一。据明弘治《衢州府志》记载:“位于县南三十五里华川黄泥岭下(即今华埠镇华严古刹位置),少卿江纬筑书堂于此,其从子少齐、少虞、江汉及负笈踵门求学的有汪藻、李处权、赵子昼、程俱七人,均有文行,乡人称为文中之虎。登第后,匾其恩师讲学之堂曰:“七虎堂。”后江氏族人为记念七位贤人,遂改称七贤堂。淳熙年间,朱熹来华埠,曾登七虎堂瞻仰,并留下《寄题江氏七贤堂》绝句一首:“千里相思月满天,故人茅栋结华川。乡童也识文中虎,高节清风播七贤”。

包山听雨轩 位于马金镇徐塘之包山。宋淳熙中,进义校尉汪观国解组归来,笃于教子和研究理学之需,与其弟汪杞共建此轩,朱熹匾其名曰:“听雨”。其时,朱熹、吕祖谦、同来此讲学,并于淳熙三年(1176),在包山召开了第三次理学研讨会。于此期间,理学家们还兴致勃勃地题诗作联,其中吕祖谦《题听雨轩》七律诗云:“弟兄真乐有谁知,颇忆苏公听雨诗。小院深沉人静后,虚檐萧瑟夜分时。对床梦寐归灯火,浮世身名对酒卮。书册一窗生计足,怡然戏彩慰亲思”。离别包山时,汪氏兄弟率弟子至双溪渡口相送,朱熹即兴吟诗《送别》:“春风江上锦帆开,送别沙头酒一杯。为客每兴先陇念,辞兄又向故乡回。松楸郁郁包山外,笫宅巍巍西市隈。归至时思设祀事,清秋有允再重来”。

崇文书院 位于大溪边阳坑口之西岩洞。由宋景定三年(1262)进士、明道书院山长余坦,字履道,号山英者所建。后毁于战火,清咸丰辛酉年(1861)再次由该村教谕余锡麟与乡中善士集资重建,且比原来更为宏敞。时任开化知县的汤肇熙有《六都崇文书院留题》七律一首云:“笠屐秋郊得得行,天然小墅傍岩成。云烟古洞藏何处,猿鹤空山怨有情。于此婆娑宜老子,好将讲解诏诸生。年来尚记儿时事,灯火三更月五更”。

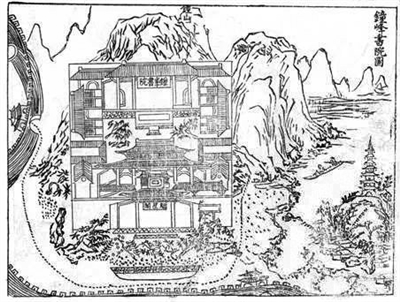

包山书院

位于马金镇之徐塘包山。宋孝宗乾道年间(1165~1173),进义校尉汪观国,年老致仕,回归故里。为培养族中子弟,将逍遥堂改名听雨轩,并在朱熹与吕祖谦来此讲学时,敬请朱公题写匾额。至景炎年间(1267~1277)汪观国裔孙汪继荣登进士第,于是,由其上疏复请于朝,至正十六年(1356),朝廷赐额为包山书院。并立山长一人掌其祠院,以司训诂讲学之事。

东山书舍 位于今马金镇杏枫村、璜堂自然村后东山之麓。始建于明正统年间(1436~1449)。为余氏藏书和培养本族子弟之所。竣工之时,楚府伴读徐曦为其题写匾额,衢州知府张聆智为其撰写碑文。进士、明代文学评论家吾谨为其作东山八景诗,以记该地之佳景;一曰月榭鸣琴;一曰雪窗玩景;一曰萍沼观鱼;一曰松亭放鹤;一曰隔竹敲棋;一曰傍花捣药;一曰杏圃春香;一曰菊屏秋色。

临溪书院 位于华埠镇孔埠村。初称临清楼,为元代名士戴雪溪收藏书画之室,后戴氏举族迁至孔埠后,由孔埠始迁祖戴朝遴改建为书院,作为戴氏之家学。

文山书屋 位于今城关镇汶山村东山脚,乃吾氏发祥之地。据吾氏谱牒记载:明永乐间举人,当时任北直大名府长垣县训导吾体,为实现父亲吾庆之遗愿所创建。自成化甲辰年(1484),吾体之孙江浦教谕,被称为明代著名教育家的吾景端,归家后大兴乡学。县邑子弟及四方学者,纷纷至汶山考德问业,求学者户屦常满。据《中国名人大字典》和《吾氏宗谱》记载:吾冔字景端号求乐,人称文山先生,回乡从教二十年,隶属他门下学子多达一千余人,不少学生成为当时的名臣、名儒、名家”。仅在开邑的学生就有10余人,其中的皎皎者,有福建提刑副使,著名诗人方豪、宿州知州徐玱、龙门县教谕徐琏、宜兴训导宋鸿和福建罗源县令徐圭等。时任南京刑部尚书的常山县人樊茔,特为其书屋大门题匾曰:“道学名家。”该书屋至清代已破损,民国期间重新修缮并改为汶山小学。现已圮。

东皋书院 位于华埠镇东岸(今华锋村)。建于明代后叶。据民国《开化县志稿》记载:其时,南京工部尚书汪庆伯之子尔敬,及其孙岩叟、皋叟、冈叟、商叟、颖叟、彭叟,均于此求学,时人称“东皋七凤”。

钟峰书院

位于县城北面,钟山之麓,其址原为明万历三十三年(1605)所造学宫,清康熙时,学宫迁城内,旧址于嘉庆十三年(1808)由开邑名士宋思襄改建为钟峰书院。并题《书院营成诗以志喜》七律一首云:“凭将钟麓柱修椽,喜作云梯妙斡旋。材力多惭负弩后,经营独自作鞭先。绚半鸟革晕飞焕,伫看腾蛟起凤联。绕屋还将栽杏桂,探花好作玉堂仙。”清同治十年(1871年),教谕任官燮集资增造魁星阁。光绪三十二年三月,知县魏象书筹银1314元,改钟峰书院为官立钟峰高等第二小学堂,堂长廖汝龙。

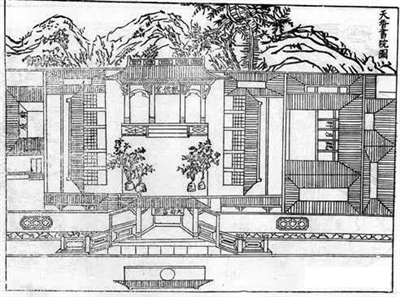

天香书院

位于县城西面玉屏山东南麓(原文化馆旧址)。清乾隆初年由华埠人戴世伟捐西山别业房屋创建。因院内有两株高大的桂花树,遂称天香书院。同治十年(1871),江西万载县人、进士汤肇熙来任开化知县,曾亲赴书院察看并题《至天香书院》五律一首:“父老来无恙,光阴别几何。人家鸡犬好,客路雨烟多。诗酒岁寒友,功名春梦婆。相看疑寤寐,书剑自摩娑”。至光绪三十一年(1905年)二月,知县唐继勋,改天香书院为官立天香高等第一小学,堂长詹岩。民国二年,天香、钟峰二校合并,成立县立第一高等小学。

崇化书院 位于马金徐塘,原包山书院遗址。清嘉庆十九年(1814),由崇化乡(今马金镇)厚山村贡士朱鹤呜倡议,全乡捐资建造。其时有名士汪文元作《祟化书声》诗云:“祟化书堂何处寻,包山院外树森森。三更灯火穷经史,七岁孩童颂古今。满座春文多得意,盈门冬雪正潜心。道传朱吕遗文在,不比寻常信口吟”。

华埠镇中心国民学校 位于华埠镇(现华埠镇中心小学位置),建于清光绪三十年(1904),后因战乱多次被毁。民国19年(1930)由徐禹夫、涂光中、王莲厚、方德一、仇良辅、王莲辉等出资组建。