开化有一条神性的鱼

|

| 淇源头农家乐 |

|

| 让人回味无穷的开化清水鱼 |

|

| 石彻的清水鱼池 |

|

| 厅堂养鱼 |

|

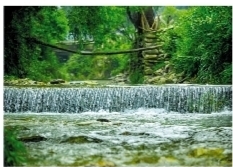

| 一溪碧水潺潺流动 |

作者 徐水法

作家简介

徐水法,男,中国散文学会会员,浙江省作家协会会员,中国小小说名家沙龙理事,新世纪小小说风云人物榜获奖作家。著有小小说集《金手指》《谁是谁的恩人》,散文集《红尘寄情》《石门槛上不老的歌谣》等。

我敢说,除了把鱼作为图腾的民族、地区之外,没有一个地方的鱼,能够比得上浙西开化的鱼,受到世代开化人的尊重和礼遇。开化的鱼,是充满了神性的鱼。

开化清水鱼,最近几年得了神助一样,走出了浙西开化那个小县。如开化境内钱塘江源头的四溅水花一样,荡漾涟漪在两浙大地,引得八方吃客闻风而至。大快朵颐开化清水鱼后,才会兴尽晚回舟,哪怕误入藕花深处,依然掩不住喉间回味无穷的开化清水鱼。

我栖居的小县城,几年前开过一家开化清水鱼的饭馆,楼上楼下两间两层店面,有大厅散座,也有几间大小包厢,最惹眼的是门前大广告牌,从店面大门上方一直向上,遮住二楼通到三楼窗下,足有几十平米,左上首一条活蹦乱跳的鱼,竖排两行字,“开化清水鱼”,简洁明了,直奔主题。平时嗜鱼的我,曾呼朋唤友专门去品尝了一番,不知是厨师的手艺问题还是什么原因,感觉也就那样,说不出比本地山塘鱼、千岛湖有机鱼的味道好到哪里去。回头想想也释然,正如人家的调侃,买了袋老婆饼,总不成搭个老婆给你,这世上名不副实的多了去,何必计较那么多呢!

这个春天,我因机缘巧合来到了开化县。开化的朋友一再说,到了开化,不能不去钱江源头和根宫佛国,不能不品绿茶佳茗开化龙顶,不能不吃开化清水鱼。开化龙顶我几年前已经有幸喝过,确是难得一见的好茶,茶汤清亮,扑鼻清香,入口清爽。吃清水鱼我有点两难,在老家时给我的原有印象并不见佳。除非这清水鱼也是逾淮之橘能变成枳,我在老家县城吃的是枳。

我说了自己的顾虑,开化的朋友笑而不答,看我不理解,就说让开化的鱼来告诉你答案。

车子出了县城,一直向北向北,我从车子看出去,感觉一直向山向水。一溪碧水,始终随着我们的车子依偎,两边的青山,时而近拱,时而远围,只感觉车子越来越向着山的纵深处开去,窗外的绿荫越来越重,路下清冽的溪水质感越来越强。

山环水绕了近一个小时,我们在立着一块村牌的路口下了车,路牌上“淇源头”三字,让人眼睛一亮。溪、淇两字,在我老家方言读音一样,这到了溪流的源头,这水,这水里的鱼,可以留给人无边的想象。

淇源头是个小山村,几十户人家有些杂乱地沿溪建在千把米的山谷,村中一条几米宽的山溪如一条绳子,串连着大大小小的几十幢农房。我们下车的地方,有一棵几十米高树皮斑驳很有些年纪但我叫不出名字的树,树下出现几个半人高用鹅卵石砌成的方池,池上随意放着几根枯树或毛竹。开化朋友介绍,这些池里养着的就是名声在外的开化清水鱼。于是,立马凑上前去,池约三四米深,水极清,可看清水底的砂石,几十条大小不一的鱼儿,在水里悠然自乐。对于池上突然出现的几个人头和映在池底的人影,丝毫不受影响,你来我往,偶尔也会吃两口人们特意扔进池里的鲜嫩青草。朋友介绍,池里的鱼大小不一,是因为不是同一个时间放养的,池里的鱼,除了青草,从来不喂鱼食。一般都养四五年以上,才能在家里来了贵客或者逢年过节时,打捞上来吃。每个鱼池都是从山溪接进来的活水,绕道临溪一边,看到建池时预留的两个口子,一个口子进水,另一个口子出水。难怪我看到每一个鱼池的水都是清澈见底,鱼儿在池底游动时,鱼翅轻轻摆动带起水流,池底的细砂也跟着缓缓移动,站在池边一目了然。

一路走去,从我们下车的村尾到村首,几百米路程,居然有六七十个各式鱼池,宛若一根屈曲的长藤,结了一大串各种形状的瓜,不同的是,瓜里的瓜子是名声在外的开化清水鱼。池都不大,都是十几米、几十米见方的,细看池边标着的建池时间,让我大开眼界。大部分鱼池建在百年之前的民国,一部分建在清朝,最早的居然是明末清初,只有少量是最近二三十年里建成的。这种情况简直令人匪夷所思,怎么都让人有些不敢相信眼前的事实,可以夸张一点说,这里的鱼是穿越了几百年历史风雨,从明朝悠游而来。

我生长在山村,对山村的情况是比较清楚的,山溪水平时流量不大,雨汛和大雨后就会一下子变大,山间溪涧落差大,不太有深的水潭,这样的先天条件,最适宜的是二三指长短的石斑鱼之类小鱼。这和我在淇源头看到的全是几斤甚至十几斤的大鱼,且都是大鱼塘里惯见的草鱼、鲤鱼,迥乎不同,真是让人叹为观止。这一切自然应该得益于几百年前的开化先民,他们用自己的智慧和勤劳,想出这么一个奇特的养鱼方法,不仅让家人吃上了最生态环保的清水鱼,也让那些居住在平原地方的亲朋好友大开眼界并为之对山里人从此刮目相看。

据说,以前有个山里人娶了个平原姑娘为妻,这个山里女婿最不能忍受的是,每次去丈母娘家总不免受到奚落和调侃,说山里人平时只能吃点山货家禽,要吃新鲜的鱼虾只能到丈母娘家解解馋。这个聪明的山里后生,回家后就琢磨开了,他在家门口挖了一个池,不声不响地养起了鲤鱼、草鱼。开化山里有个传统,八月十五女婿要备礼物上丈母娘家走亲戚。果然,当这位山里女婿在中秋节用弯弯竹扁担挑着大鲤鱼上丈母娘家走亲,顿时成了四村八寨的传奇。自此后,那一带居然形成了风俗,中秋节那天,女婿一定要挑着一条头朝下自家养的大鲤鱼上丈母娘家,有的村里干脆在中秋前后挑一个黄道吉日进行赛鱼,评出哪家女婿养的鱼最大,封为鱼王,拥有鱼王的女婿自然被四邻八村人推崇为最孝顺女婿。这个风俗沿袭几百年,至今依然在开化山里一些地方沿袭。

一条普普通通的鱼,游进山里人的鱼池,集中了山里人的勤劳和智慧,不仅如此,每年中秋节前后的赛鱼节,鱼儿又成了孝心的代言,这条鱼更是成了山里农家的面子和生活质量的参照物。这样的鱼再也不是一条寻常的鱼,成了山里人眼中的圣物,它不仅代表聪明才智,更代表了身份、尊严。于是,自古到今,淇源头和周边很多村子一样,即使人与人有矛盾,从来没有对鱼过不去的。几百年了,淇源头村中几十个鱼池这样敞开着放养,从来没有发生偷鱼、毒鱼等事件,那是世代村里人一致公认的不齿行为。

在淇源头村首一家叫“鱼大哥”的农家乐,我亲眼目睹主人从屋旁鱼池里捞上一条四五斤重的草鱼,开膛破肚,又用农家柴火大灶烧煮。已经烧热了的铁锅,放上农家猪油,直接下锅的新鲜鱼块上下翻炒,只放盐和姜片,主人说如果放其它佐料,正宗开化清水鱼的原味就没有了。一会,一大盆浓汤鲜鱼端上了桌,顿时屋内升腾起一股浓香。鱼汤色泽乳白,和牛奶一样,舀一勺慢慢入喉,爽口嫩滑,香鲜无比。再看盆里鱼肉,也是嫩白如玉,夹一块入口,想着细嚼慢咽,好好品品,不料鲜嫩得入口即化。至此才算真正领教了开化清水鱼的极致美味,果真是独一无二的人间美味,也难怪开化朋友一开始就信心满满地让我等待清水鱼自己来解答。

在开化另一个叫长虹乡的地方,有个村子从几百年前开始,有杀猪禁渔的习俗,每年禁渔前按村里人口杀猪分肉,吃了猪肉后就不能随便捕鱼,假如有村民违规捕鱼,也要杀猪分肉作为惩罚。长虹有的村至今把禁止偷鱼、毒鱼等写成村规民约镌刻在石,有的村每年都要对禁渔、捕鱼进行沿袭几百年的传统方式祭祀。敬鱼、爱鱼,在开化乡村已经融入了日常生活之中,成为山民人生中不可或缺的一部分。

一个叫高源村的一座老房子里,我看到了开化先民对砌鱼池的重视和认真。据村里老人说,那座房子已经有几百年的历史了,一个小小的四合院,院中的天井就是鱼池。这幢房子临溪的一面,三开间的房子后墙建在数米高大块石垒砌的石坎上,石坎后墙上布满爬山虎类的植物,平添几分沧桑。令人叹为观止的是这几米高、十几米宽的石坎下面,另砌了一条数十米长的水渠,从溪流的高处引来清澈水流,流进石坎里,原来这是流进院内鱼池里的进水口,另有一处是出水的洞口。仅此两处设置,可以想象当时肩挑人抬修筑石坎,是何等的艰辛。即便如此,我们后人也看到了,整幢房子的建造,是在修筑好鱼池后,再造房子的。也就是说,这古民居屋主的先人是先鱼后人,由此可以想象鱼在开化山里人心中,占据了何等重要的地位。

根据史书记载,在开化山里,除了喂点青草不放任何饲料引活水的清水古法养鱼,已经有600多年的历史了。走在开化山里,每户人家至少有一个鱼池,多的好几个,几百年来,赛鱼、禁渔等各种尊重鱼、保护鱼的鱼风俗、鱼故事之类鱼文化,到处演绎着精彩绝伦的不同版本,一直在传承发扬,就像分布在全县各地三千多个各式鱼池一样,星罗棋布散落在开化山乡。

本版图片为资料图